新疆医科大学驻墨玉县扎瓦镇英吾斯塘村工作队扶贫工作纪实

编者按:今年10月,新疆医科大学驻墨玉县扎瓦镇英吾斯塘村访惠聚工作队被国家人力资源和社会保障部评为“记大功集体”。当脱贫攻坚进入决战决胜的关键阶段,这一荣誉无疑是对新疆医科大学扶贫工作的最高褒奖和最好激励。

墨玉县扎瓦镇英吾斯塘村有704户3191人,其中贫困户386户1791人,贫困户数占55.5%,贫困人口占54.6%。在英吾斯塘村工作队的带领下,短短两年时间,这个贫困户占到一半以上,人均耕地仅有0.51亩的自治区深度贫困落后村于2018年底实现了脱贫摘帽,是当年和田地区退出的174个贫困村中贫困户最多,脱贫难度最大的村。两年来,英吾斯塘村工作队在校党委的坚强领导下,凝聚各方力量,团结带领村民们开动脑筋、坚持不懈,用奋斗写下了一个个振奋人心的脱贫故事。这些故事正凝聚起一股强大的推动力,为新疆医科大学打赢脱贫攻坚战吹响胜利的冲锋号。

扶持村办企业 让脱贫更有底气

11月18日,英吾斯塘村的致富能人海比尔·吾吉阿卜杜拉开车来到一处空旷的废弃砖厂看场地。几天后,这里将成为他的苇席编织厂的新厂址。

海比尔站在新厂址前兴奋地规划着未来

“马上就到了割芦苇的季节,这个地方正好可以用来堆放芦苇包。我新买的一台苇席编织机也有地方安装了,今年准备再多雇一些人,预计苇席加工的纯利润比过去会有成倍的增长。”看着眼前40亩的开阔地,海比尔·吾吉阿卜杜拉兴奋地描绘着未来的规划,满脸都是喜悦。

去年6月,通过公开竞标承包了村里600亩湿地芦苇的海比尔·吾吉阿卜杜拉经营着一家小型苇席编织厂,年纯利润在15万左右。但随着苇席的市场需求越来越大,订单越来越多,他原本只有200平米的加工场地显得捉襟见肘,新购置的苇席编织机更是无处安放。

修整一新的街道都有好听的名字

英吾斯塘村工作队了解到这一情况后,立即多方协调,帮他找到了村附近一家废弃砖厂的闲置地,并积极和有关部门沟通协商,前后用了一个月的时间打报告、跑手续,终于让海比尔拿到了这块地50年期的租赁合同。

有了足够的生产空间,海比尔计划将自己的苇席编织厂、鱼饲料加工厂和核桃加工厂都放在这里生产,“工作队真是帮我解决了大难题。现在地方大多了,我准备再扩大生产,多招一些村里的贫困户,大家一起干,共同致富。”他说。

文化广场的塑胶篮球场

解决就业是脱贫的最有效措施,而发展产业是解决就业的最有效保障。在英吾斯塘村,像这样的村办小微企业还有十多家。新疆医科大学党委副书记、“访惠聚”驻村工作队总领队曹忠明说,“我们把扶持、培育、壮大村办小微企业作为重中之重的一项主要工作来抓,让村民在家门口就可以就业。这些小微企业经过扶持和帮助,将来都能成为吸纳村民就业的生力军。”

有了这样的工作思路,村里的一家食品加工厂需要扩大生产规模,英吾斯塘村工作队帮助协调3亩土地,并为企业解决资金、设备、手续等各类困难;村民自办的饲料加工厂需要场地,工作队协调了1亩地,并提供1万块砖,帮助企业渡过难关。工作队还经过多方努力,拉来了30万元的企业赞助,加上自筹的20万元,在村委会附近建起了墨玉县的第一个村级小微企业园区,英吾斯塘村民办的石材厂、木雕厂、水泥预制厂和木材加工厂将陆续入驻园区,为扩大生产、增加就业奠定了基础。

英吾斯塘村4小队曾经的贫困户买买提阿卜杜拉·吐尔逊托合提和妻子两人都在村办企业干活,每个月有7000元的收入。“现在的生活简直就像做梦一样,过去我们闲在家里没事干,种地的收入很少,家里还有娃娃要养。现在我们夫妻俩在家门口工作,赚的钱根本花不完,家里房子重新装修了,还买了新电器,生活越来越好。”他说着,笑容洋溢在脸上。

一个个村办小微企业在工作队的扶持下羽翼日渐丰满,有能力吸纳更多的富余劳动力走进车间、厂房,让英吾斯塘村仅靠种地维持生活的农民变身为工厂的工人,收入从过去一年只有三、四千元增加到如今每个月都有三、四千元,成为能够用双手创造幸福生活的追梦人。

建设美丽乡村 让脱贫更有质量

11月19日早晨9点,天空还没有完全亮起来,英吾斯塘村的村民们已经拿起工具开始清扫自家庭院和家门口的街道了。洒水、扫地、捡垃圾……在清扫的队伍中,不仅有村民,还有村干部和工作队员们。这是新疆医科大学驻英吾斯塘村工作队推行的“两头工作法”举措,即:每天早上开展入户走访,组织村民打扫卫生、宣讲政策;晚上参加村里的义务劳动、入户帮村民排忧解难。

“两头工作法”推行三个多月来,工作队和村民们走得更近、关系更加和谐,村民们也养成了每天早晨打扫卫生的良好习惯。“过去我家门口又破又脏,路面坑坑洼洼,垃圾随处乱丢。现在路铺好了、路沿石也装上了,我们要爱惜家园,勤打扫,让村子越来越美。”正在自家门前洒水扫地的村民海比尔·阿卜杜拉说起家门前的变化,感触很多。

改造前后的街道判若两样

和海比尔一起清扫街道的工作队副队长陈晶翻出了手机里保存的街道原貌照片。鲜明的新老对比图生动展现着村容村貌的巨大变迁,也记录下了工作队和村民们的奋斗成果。陈晶说:“这样的变化其实发生在英吾斯塘村的很多巷道。工作队共筹措了475.5万元资金,为村民办好事实事,完善村里的基础设施,就是要把英吾斯塘村建成符合村民们期待的美丽乡村。”

今年,英吾斯塘村工作队重点解决背街小巷不通柏油路的问题,有的道路不仅曲折狭窄,施工难度大,而且距离不足1公里,工程队都不愿意接这种费工又不挣钱的活。“为了说动工程队来干活,我们就一次次去找,软磨硬泡、反复协商,最终要让家家户户出门就是柏油路。”曹忠明说。

英吾斯塘村的背街小巷都是柏油路和路沿石

为了节省修路资金,工作队还自己购买沥青,租用筑路机械,村民们一起动手修路,将一段700米的路面平整扩宽,方便了大家的安全出行,更让村民们体会到,自己亲手改变乡村面貌的成就感。

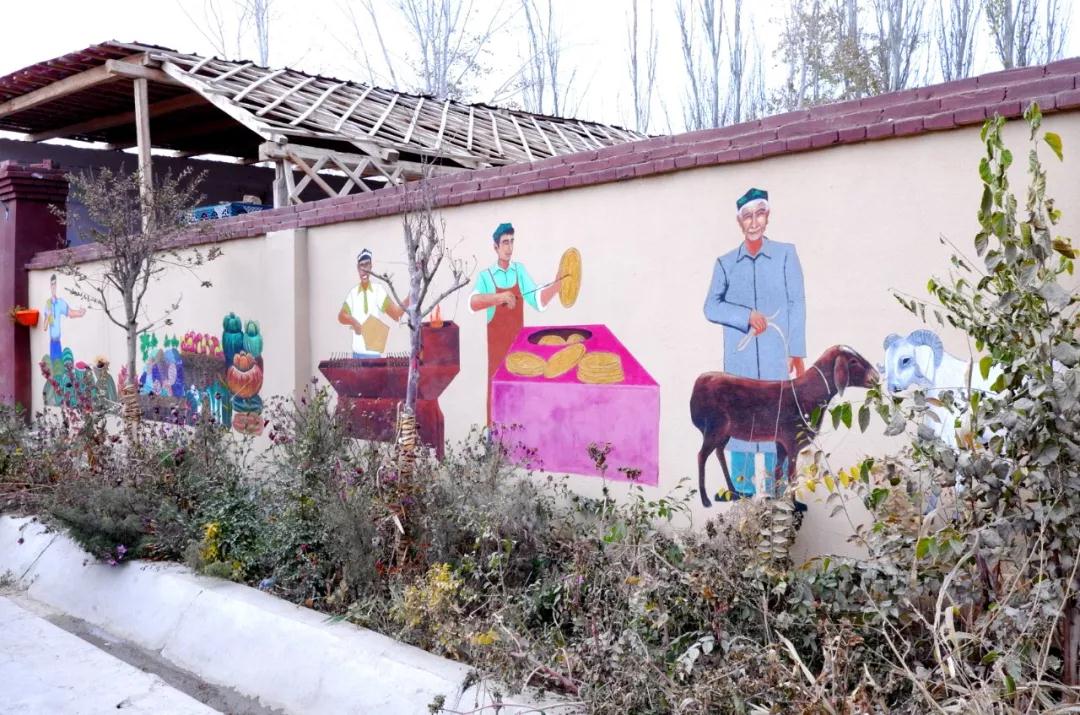

眼下,正在建设中的村里首条1公里的人行道,将成为英吾斯塘村的样板街道。美观又安全的爱心桥架起来了,沿街墙面和路沿石也修缮一新,防渗渠、停车场、路灯等设施更加完备。如今的英吾斯塘村,出门柏油路、路灯全覆盖,家家安居房、户户电采暖,美丽的乡村气息扑面而来,让村民们在脱贫的路上幸福感更多、获得感更强。

“扎瓦镇有40个村,以前每个季度的卫生排名,我们村都是落后被批评的对象。”工作队队员迪力夏提·艾尔肯对过去一直上黑榜的日子记忆犹新。经过两年的努力,今天4月的一次卫生评比排名中,英吾斯塘村第一次受到了表扬,打那以后,便成为了先进村的代表。

11月初,墨玉县的环境卫生整治推进会把会场搬到了英吾斯塘村。从过去被频频通报批评的落后村,变为如今全县学习交流的先进村,这样的改变,让工作队队员们感到很自豪。

如今,英吾斯塘村良好的设施、优美的环境成功吸引了一家乌鲁木齐文化旅游企业的目光。曹忠明说:“这家企业找到我,说想把英吾斯塘村打造成集旅游休闲、农家乐餐饮、文创产品为一体的文化旅游景区,共同合作把小乡村推向大市场,让村民们端起文化旅游产业的金饭碗。”

来 源:宣传部

摄 影:余淼

责 编:余淼