新疆医科大学师德师风先进个人风采展播

立德树人,初心如炬;躬耕教坛,使命如磐。

他们长期坚守在教学一线,是学生心中的“明星教师”。有的深耕讲台数十载,春风化雨育桃李;有的勇立教改潮头,不断创新教学方式;还有的把科研做在边疆大地上,把论文写进人民健康事业中。他们,就是新疆医科大学首批师德师风先进个人!

以德立身、以德立学、以德施教,他们用实际行动诠释着新时代教师的责任与担当。

让我们一起走进这些优秀教师的故事,感受新医教师爱岗敬业、甘于奉献、改革创新的时代风采。希望更多教师见贤思齐,争做“四有”好老师,成为学生为学、为事、为人的“大先生”,共同为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量!

她是国家级一流本科课程的负责人,是课堂上神采奕奕的好老师;她是乌鲁木齐“南丁格尔式优秀护士”称号的获得者,也是潜心钻研慢性病健康管理与健康促进领域的攀登者——她,就是新疆医科大学护理学院党委委员、副院长、硕士生导师由淑萍。从教二十二载,她以一颗仁心连接学术殿堂与临床一线,将“为党育人、为国育才”的使命,深深融入教学、科研与管理的每一个细节。

由淑萍曾入选乌鲁木齐市科技创新人才重点培养对象,并获评自治区“天山英才”教育教学名师。沉甸甸的荣誉背后,是她扎根新疆医学教育事业不变的初心与持续的创新。她以坚定的理想信念与扎实的学术积淀,以温柔而坚韧的力量,践行着一名新时代护理教育工作者的责任与担当。

创新教学:把“护理课堂” 搬进临床与生活

“护理不是死记硬背的理论,是能解决实际问题的本领。” 这是由淑萍在《基础护理学》课堂上常说的一句话。为了让学生跳出课本局限,她总在琢磨着把课堂变活。有一次,她讲到静脉输液操作时,没有直接演示流程,而是带来了一位临床工作的护士同事走进教室,并特意准备了模拟血管的道具和真实的输液反应案例。

“大家看,这位患者的血管又细又脆,咱们穿刺时角度该怎么调整?”由淑萍一边提问,护士同事一边配合演示。同学们瞬间被吸引,纷纷围上前观察。随后,她又抛出一个真实案例:“之前有位患者输液时出现了发热反应,如果你们在临床遇到这个情况该怎么做?”课堂瞬间变成了“临床急救现场”。学生们分组讨论、模拟处置,连平时不爱发言的学生都主动举手分享思路。课后,有学生说:“原来护理操作不是‘按步骤来’这么简单,由老师的课让我懂得,我们手里的针头牵系着宝贵的生命。”

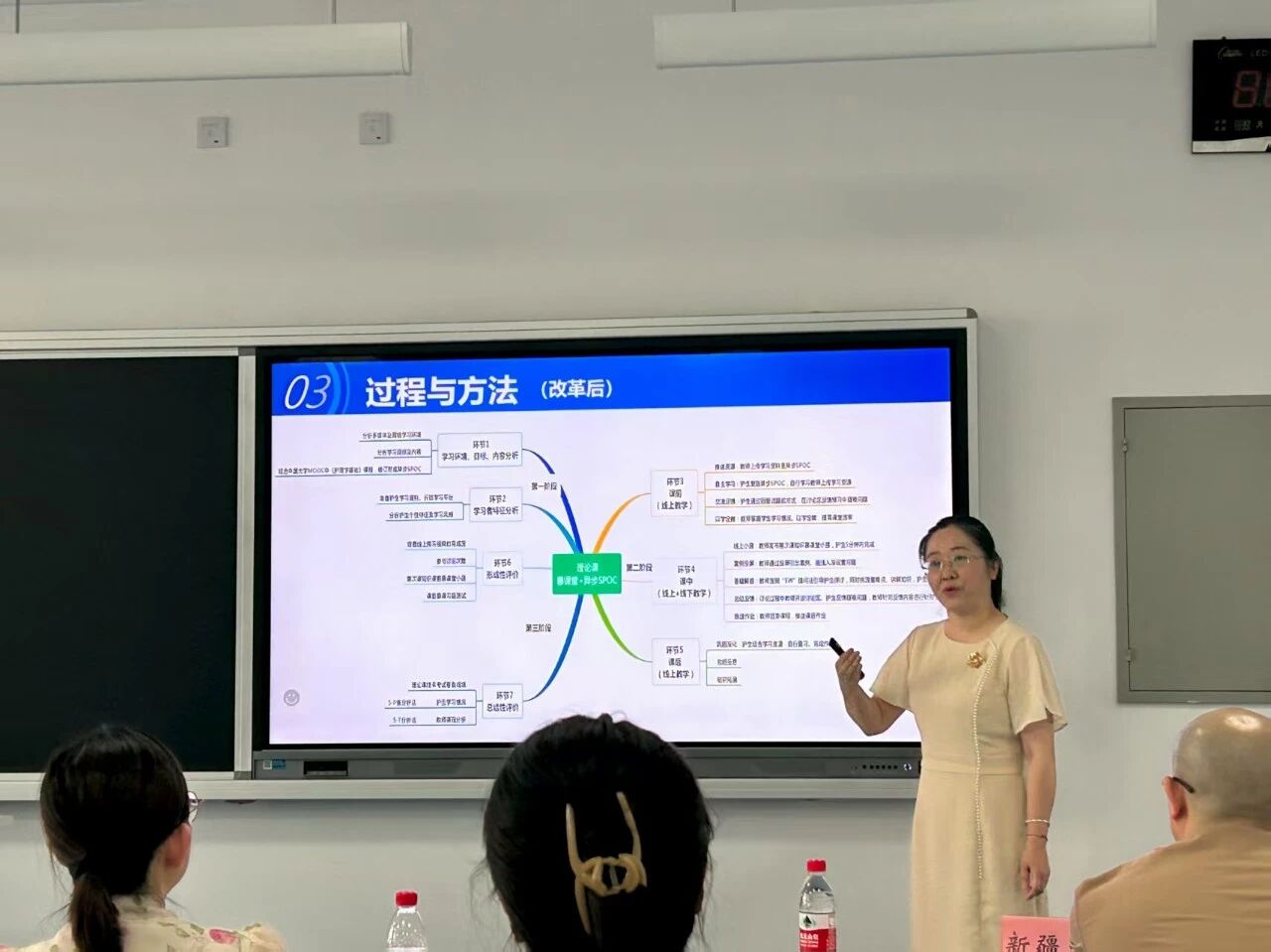

这样的“沉浸式教学”,是由淑萍多年的教学常态。她还牵头建设“线上护理案例库”,把临床中遇到的高血压护理、慢性病管理等真实案例录制成视频,让学生随时能“复盘”;针对《护理研究》这门难学的课程,她带着学生做“小课题”—— 有的学生研究 “校园大学生睡眠健康”,有的关注“社区老人用药安全”,从设计问卷到分析数据,她手把手指导,让抽象的科研方法变成 “看得见、摸得着” 的实践。2023 年,她负责的课程入选 “国家级一流本科课程”,这份荣誉的背后,是她无数个打磨教案、优化教学的不眠之夜。

科研反哺:为马背上的牧区居民筑起“健康防线”

“南山牧区的牧民们,需要咱们护理人做点实事。”2018 年,由淑萍在一次基层调研中发现,新疆南山牧区的高血压患病率较高,但由于地处偏远、语言不通,很多牧民不知道如何控制血压,甚至有人因延误治疗出现了并发症。从那时起,她便下定决心:“要把科研做在牧区的草原上。”

为了调研牧民的健康状况,她组建了新疆南山牧区高血压健康促进科研团队,带着团队成员一次次往牧区跑。有一年冬天,为了随访一位住在深山牧场的哈萨克族老人,她和团队成员清晨出发,汽车在积雪覆盖的路上艰难行进了两个小时后再也无法前进了,只能骑着当地牧民的马继续走在崎岖的山路上。山区寒风凛冽,冷风像刀子一样刮在脸上,由淑萍的手套和围巾都冻成了冰,可她心里只有一个念头: “别耽误了老人家的复查”。到达目的地时,老人握着她的手说:“这么冷的天,你们还来,真是比亲人还亲。”

在牧区的日子里,她不仅为牧民体检、测血压,还手把手教牧民如何测血压、嘱咐牧民一定要按医嘱吃药。针对牧民 “喜欢吃咸、不爱运动”的生活习惯,她还自编了一套简单好记的“健康口诀”,提高大家的健康保健意识。

经过几年的努力,她带领团队建立了南山牧区高血压管理档案,当地高血压患者的服药依从性从原来的30%提升到了70%,血压控制率也大幅提高。

这份“接地气”的科研结出了丰硕的成果:她主持的科研课题获批教育部人文社会科学研究课题、自治区自然科学基金项目,相关研究论文荣获了中国环境与健康风险评估年会优秀论文一等奖。更让她感到欣慰的是,和她一同去牧区做调研的学生们更加深刻地懂得了:“原来科研不是坐在实验室里,是能真正帮到老百姓的。”

以爱育生:做学生成长路上的“暖心人”

“由老师,我家里出了点事,可能要退学……” 一天深夜,学生古丽(化名)红着眼眶找到由淑萍。她来自农村,家中父母出了状况,家里没了经济来源,她不想再给家里添负担。由淑萍握着她的手,轻声说:“别慌,有老师在,咱们一起想办法。”

第二天,由淑萍就帮她申请了助学金和临时困难补助。得知她想念家人,周末的时候,由淑萍请她一起吃饭、聊天。渐渐地,古丽重新振作了起来,还主动加入了学院的志愿者团队,帮助其他有困难的同学。毕业时,古丽顺利找到了新疆医科大学第六附属医院的护理工作,她抱着由淑萍说:“老师,您就像我的妈妈,没有您,我走不到今天。”

作为班主任,由淑萍的“爱心账本” 里记着每个学生的情况:学生自律性差,考研压力大,她就每周和学生谈心,还送她们解压的书籍;班里有4 名学生家庭困难,她主动联系争取资助,帮他们解决学费和生活费。在她的带领下,班级连续两年被评为校级 “五四红旗团支部”,4年平均成绩年级前50名占20人,6人成功保研——这些成绩的背后,是她无数个深夜的牵挂与付出。

这样的故事,在由淑萍的育人经历里还有很多。作为班主任,她记得班里每个学生的情况:谁家庭困难需要帮助,谁性格内向需要鼓励,谁有科研潜力可以培养。在她的带领下,全班有4名正式党员、4名中共预备党员、9名同学成为入党积极分子。2人任学院的学生会主席团成员、10人任社团骨干,多人获得了国家级、自治区级的奖项,班级22人参与5项大创项目并顺利结题,发表论文5篇论文(其中2篇核心);实践方面,65人参与实践活动,10余人次评为校级“社会实践先进个人”;作为社会实践指导老师,她带领13人开展“三下乡”社会实践活动,协助完成800人次的体检,收集问卷600余份。她本人多次获评校级“优秀班主任”“优秀三进两联一交友指导老师”和“优秀暑期社会实践指导老师”等。

她还积极帮助指导青年教师快速成长,从教案设计到课堂互动,每一个细节都毫无保留地倾囊传授,让学院的青年教师们在校级青年教师教学竞赛中崭露头角,成长为能独立承担教学任务的骨干力量。

真正的教育,是让知识走出书本,让关爱抵达人心,让使命融入平凡的每一天。二十余载躬耕教坛,由淑萍用行动践行着“学高为师,身正为范”的誓言。她就像一棵扎根新疆的胡杨,把根深深扎在护理教育的沃土。

前行的路上,由淑萍依然步履坚定,因为她知道,身后是无数被她点亮的学生,前方是健康中国战略指引下,护理人更加广阔的星辰大海。