近日,由西部医学教育改革与教材研究中心、西部医学教育联盟主办,人民卫生出版社西北分社协办的“首届医学教育课程思政案例大赛”评审结果公布,新疆医科大学荣获一等奖1项、二等奖1项,优秀奖3项的优异成绩。

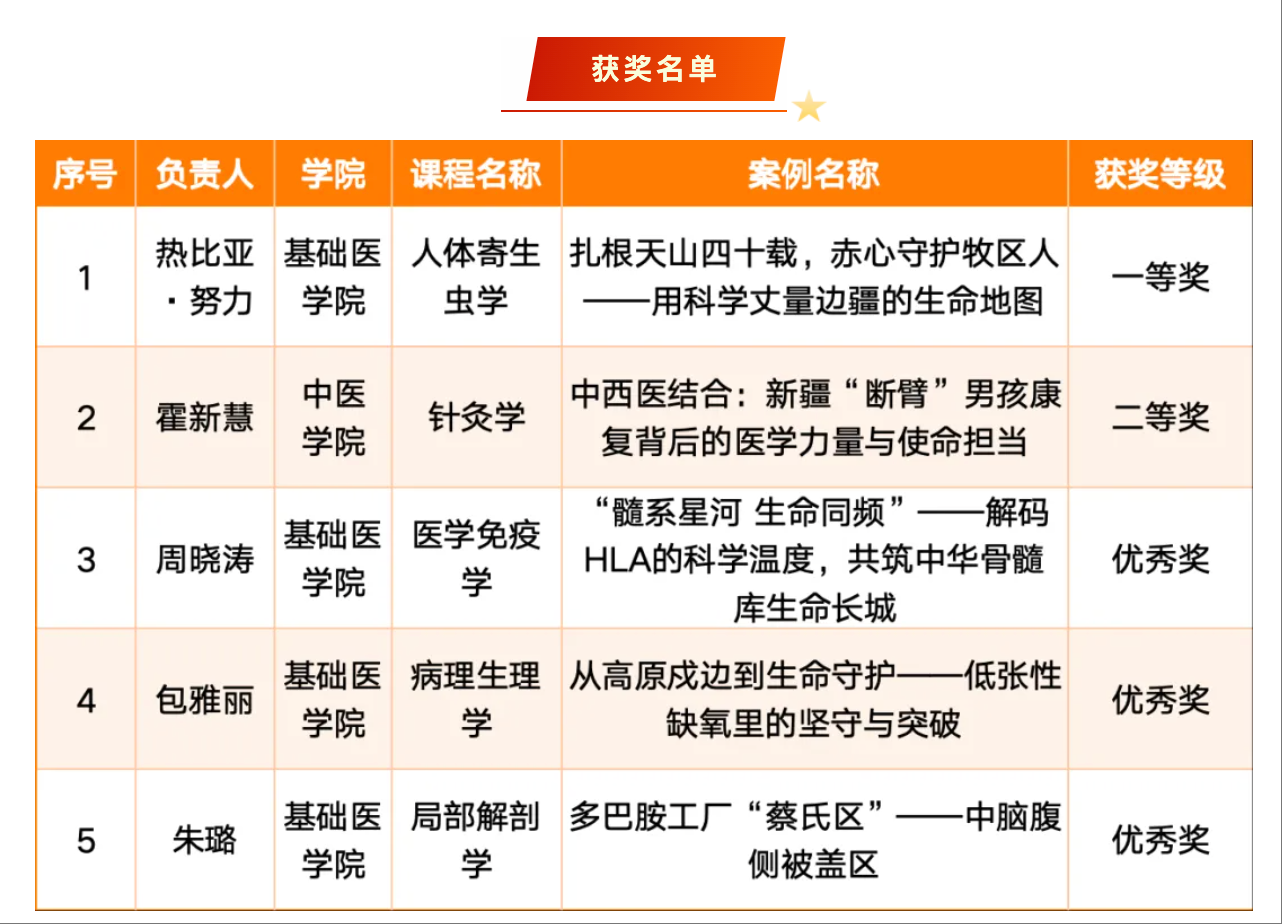

获奖名单

一等奖

热比亚・努力 教授

获奖作品《扎根天山四十载,赤心守护牧区人——用科学丈量边疆的生命地图》项目简介:本案例以细粒棘球绦虫病(包虫病)的流行防治为切入点,讲述了新疆医科大学建校元老丁兆勋教授响应祖国号召,深入一线调研,手绘新疆寄生虫病分布图,并创新性地制作科普电影《包虫病》进行防治宣传的奋斗故事。他将科研写在祖国大地上,用科学守护新疆各族人民健康,充分展现了深厚的家国情怀、严谨的科学精神、坚定的人民立场与高尚的师德风范。该案例旨在引导医学生厚植家国情怀与科学素养,激发学生扎根边疆、服务人民的使命担当。

二等奖

霍新慧 教授

获奖作品《中西医结合:新疆“断臂”男孩康复背后的医学力量与使命担当》

项目简介:本案例以电影《平凡英雄》中新疆断臂男孩的康复案例为切入点,生动展现了西医断肢再植技术与中医电针刺疗的协同优势,使中医药疗效具体可感,有力增强了文化自信。电针技术融合现代研究成果,成为“传承创新”的生动诠释,并引导我们探索新疆针灸事业的发展路径。结合医疗工作者在基层的义诊实践,更能激发医学生扎根边疆、投身医疗建设的使命感。当西医手术刀与中医银针在边疆土地上交相辉映,再难的康复挑战都能攻克,再偏远的守望都有坚实的医疗保障。

优秀奖

周晓涛 教授

获奖作品《“髓系星河 生命同频”——解码HLA基因的科学温度,共筑中华骨髓库生命长城》

项目简介:本案例通过阐述人类白细胞抗原(HLA)基因的遗传特征,结合当下人口出生率下降导致器官移植匹配供体日益短缺的现实困境,引导学生深刻理解加入中华骨髓库的必要性与紧迫性,弘扬并践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神。该案例旨在使学生认识到个体捐献行为对挽救生命的重大意义,激发主动承担社会责任、奉献爱心的自觉性,深化医学生对医学伦理与人文关怀的理解,培养以人为本、甘于奉献的医者情怀。

包雅丽 讲师

获奖作品《从高原戍边到生命守护——低张性缺氧里的坚守与突破》

项目简介:本案例以“时代楷模”拉齐尼·巴依卡祖孙三代的戍边事迹为切入点,引导学生深刻体悟戍边员“缺氧不缺精神”的坚韧顽强与无私奉献,理解当下幸福生活的来之不易。同时,结合诺贝尔生理学或医学奖“HIF-1氧气感知通路”科研成果的阐述,揭示高原缺氧适应的科学机制,引导学生将HIF-1前沿研究与戍边健康保障结合,激发学生以医学智慧解决现实难题的科研热情,树立“科研报国、服务人民”的使命感和“守护生命、扎根奉献”的职业责任感。

朱璐 讲师

获奖作品《多巴胺工厂"蔡氏区"——中脑腹侧被盖区》

项目简介:中脑腹侧被盖区(VTA)作为大脑的“奖赏中心”,是迄今唯一以中国科学家命名的解剖结构。因蔡翘先生发现了该区域神经通路,国际学界将其命名为“Tsai's Area”。这一命名不仅彰显了我国科学家对世界神经科学的卓越贡献,更成为中华民族科学精神的永恒印记。本案例通过回溯蔡翘先生攻坚克难的科研历程,引导学生深刻理解中国学者突破西方学术垄断的历史意义,增强科技自立自强的使命感,学习蔡翘“甘坐冷板凳”的钻研态度,培养敢于挑战前沿难题的工匠精神。

医学教育课程思政案例大赛旨在深入推进医学院校课程思政建设,充分挖掘医药学课程蕴含的思政教育资源,全面提升教师育人能力。本届赛事吸引了全国近百所院校积极参与,累计征集参赛案例729件。

自赛事启动以来,我校高度重视,精心组织开展校内选拔工作,收到13个学院申报的案例74项。经过专家严格评审,最终择优推荐10个优质案例代表学校参加角逐。

近年来,学校党委始终将课程思政作为落实立德树人根本任务的关键抓手,系统构建“思政课程与课程思政同向同行”的育人体系。今后,我校将持续深化内涵建设,推动专业教育与思政教育同频共振、互促共进,为培养德才兼备的新时代医学人才筑牢思想根基。