近日,教育部发布了首批国家级一流本科课程认定结果的公示,认定结果按照线上一流课程、线下一流课程、线上线下混合式一流课程、虚拟仿真实验教学一流课程、社会实践一流课程五大类型公布。

新疆医科大学三门课程喜获首批国家级线下一流本科课程:

关亚群教授负责,焦谊、梁小弟、刘玲、陈艳老师参与建设的《生物化学与分子生物学》课程;

林晨教授负责,阿仙姑•哈斯木、史永华、马红、刘玉武老师参与建设的《病理学》课程;

马彩玲教授负责,朱启英、腊晓琳、马俊旗、祖菲娅老师参与建设的《妇产科学》课程。

其中,生物化学与分子生物学线下一流本科课程,全国只有两所高校获批(广东医科大学和新疆医科大学);病理学线下一流本科课程全国只有5所高校获批(清华大学、中国医科大学、南方医科大学、昆明医科大学和新疆医科大学);妇产科学线下一流本科课程全国只有3所高校获批(复旦大学、安徽医科大学和新疆医科大学)。

目前我校还有药理学、牙体牙髓学、环境卫生学、外科学、中医各家学说共5门自治区级一流本科课程。

课程是教育最微观问题,是落实“立德树人”根本任务的具体化和标准化。新疆医科大学今后将以一流本科课程建设作为提高医学人才培养质量的有力抓手,按照“两性一度”的金课标准,推进教学理念、课程内容的更新,授课模式的转变,教学方法的多元化应用,推动课堂革命和学习革命,切实发挥一流本科课程的示范引领作用,提升专业建设水平,不断提高人才培养质量。

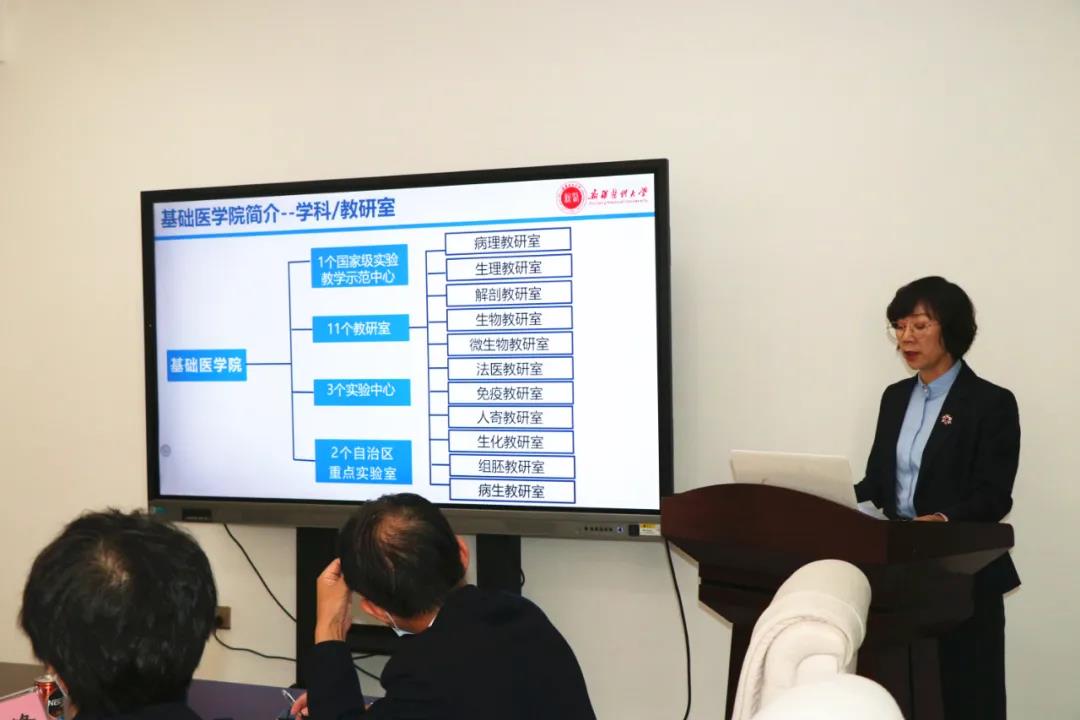

基础医学院

基础医学院

他们正在终结学生挂科的“魔咒”

在医学生眼中,生物化学与分子生物学是大家公认的一门高难度、高挂科率的课程。无论是其晦涩的专业知识,还是其复杂的理论架构,这门课都有些令人发憷。如何把深奥的理论变成让学生能易于接受、乐于学习、学以致用的知识?关亚群教授带领的教学团队做了大量的探索和创新,让看似深不可测的生物化学与分子生物学变成了一门让医学生们越学越有意思、越钻研越快乐的有趣课程。

在生物化学与分子生物学的课堂上,翻转课堂、PBL教学、情景式教学、思维导图,是学生们最喜欢的授课和学习方式。在教研室老师焦谊教授看来,摈弃过去“满堂灌”的教学模式已是时代的迫切需要,学生才是课堂真正的主导和核心,“我们在讲到三大代谢的枢纽 ——三羧酸循环时,学生们用自创的rap唱跳出来,把难以记忆的专业知识用更易于接受的方式记住,激发了大家的学习兴趣。学生们反映特别好。”

晦涩难懂的医学专业知识,被同学们改编成了便于记忆的rap或顺口溜,这样的变化得益于教研室全体教师围绕“以学生为中心”教学模式创新的不断探索和实践。

“没有学不好的学生,只有教不好的老师。”已经教了十多年生化课的王延蛟老师坦言,如今备这门课的时间越来越长,如何设计好每个环节,充分激发学生的兴趣点和关注度是他钻研的核心。“最有成就感的就是一个教学展示出来之后,引起学生们的强烈回应和热烈讨论。学生在我的课堂上滔滔不绝,效果最好。但是如果一个知识点展示了后,学生没有反应,我就立刻要反思,是不是教学设计出了问题,是不是表述地不够生动形象。” 王延蛟说。

及时的反馈机制,让生化课堂的教与学实现了良性互动。不断地调整教学方式,和同事们细细钻研和推敲教学方案,已经成为生物化学与分子生物学全体教师们的共同课题。大家是老师,同时也是学生。老师们说,只有永远保持一颗学习的心态,才能实现教学相长,共同进步。

在今天的课堂上,教师只是组织者和引导者,而学生成为了探索和创新舞台上的主角。在老师的引导、点拨和启发下,医学生们尽情地施展着才华、激发出创想、解决着难题。

生化教研室青年教师梁小弟是我校智慧教学模式创新的优秀代表。在他的课堂上,学生不仅是学习者,更是智慧教学的课堂设计者和参与者,“以学生为中心的教学,激发了学生主动学习的兴趣。学生会在课前做很多功课,比如线上内容的阅读和收集,课堂上进行充分的讨论,拓展了视野,也启发了思维。我们希望能不断凝练和完善智慧课堂教学模式,并以新疆医科大学为中心,辐射和带动整个新疆的医学教育发展,不仅是单纯学习内地院校的慕课资源,而是要建立起基于我们学校,适合我们自己学生的智慧课堂。”

高阶性、挑战性、创新度的课程设计,吸引着同学们不断闯关夺隘,品尝自己通过思考和推理收获知识的快乐。通过思维导图、情景大赛,甚至是用节拍与旋律生动又有韵味的展示,让学生感受生化知识的无穷魅力,把晦涩难懂的专业知识牢牢记住。一系列有益的探索与尝试背后,是生化教研室的老师们不断打磨钻研教学的努力付出。在这个过程中,大家倍感压力,但累并快乐着。

青年教师刘玲说,一流课程的国家级认可为广大青年教师们提供了更好的发展机会,也提出了更高要求,“不仅是教学方式的创新,我们还要把科研更好地融入教学,在教学过程中,带着学生一起做科研,锻炼学生独立思考、发现问题和解决问题的能力,启发科研思维,行成一种鼓励科研、激励创新的完整体系,不断凝练科研成果,为培养具有科研能力的一流人才做好铺垫。”

在基础医学院院长关亚群教授的眼中,一流课程的申报成功只是起点,更重的任务,更大的挑战还在后头。但让她感到欣慰的是,团队中的“后浪们”已经在一次次历练中成长起来了,“我们能在这次申报当中脱颖而出,主要依靠我们一大批青年老师的辛勤付出和尝试。我希望团队的年轻人不但赶上我,而且要超过我,最好把我拍在‘沙滩上’。年轻人思维活跃,充满活力,他们从教学方法、教学手段、教学理念上不断努力,通过线上线下结合,第一课堂和第二课堂的结合、教学科研的结合,已经成长为教研室的骨干,成为深受学生喜爱的金课老师。”

前些年,一部讲述法医职业的悬疑侦探电视剧《法医秦明》的播出,将法医病理学推上了热搜,也让讲述病理解剖的原著小说在网络上大火了一把。

对于医学生而言,病理学是一门提神醒脑的有趣课程。课程本身的特点,就决定了这门课不会让你昏昏欲睡,只会让人肾上腺素加速分泌。但原本有趣的课程,怎样让医学生学得懂、学得深、学得透,还能够应用于临床实践,这却考验着教育者的水平和智慧。在新疆医科大学病理学教研室,林晨教授带领的教学团队深入钻研、潜心研究、细细打磨,以问题为导向,时刻关注学生的学习感受,将病理学知识有效地融入学生的知识体系,让医学生不仅知其然,还要知其所以然,更要主动思考、敢于质疑。

兴趣是最好的老师,与临床紧密结合的案例式教学,往往最能引起医学生的学习兴趣。面对病理学具有吸引力的先天优势,怎样把这门课上得生动形象,还干货满满,却让全体病理学教研室的老师们很费了一番脑筋。

金课的打造,功课主要做在课外。为了准备一堂病理课,病理学教研室副主任史永华和全体老师们需要提前一、两天着手查阅、搜集和整理相关知识,把原来做过的教案再一点点琢磨、修改,将最前沿的知识和最新资讯融入其中,还要结合当前的热点话题,与课程思政实现无缝连接。“现在的学生懂得很多,书本上干巴巴的知识早已不能满足学生求知的需要。所以老师必须要有大量的知识储备和阅读,拓宽授课知识的广度和深度,做一个让学生‘问不倒’的老师。”史永华说。

在病理课上,学生观摩解剖时好奇心爆棚,各种问题层出不穷。病理解剖又涉及多学科交叉的领域,为此,病理学教研室采用多学科备课,病理、微生物、寄生虫、免疫形态学的老师们坐在一起跨学科集体备课,相互学习,拓宽知识储备。史永华说,上病理课,也曾遇到被学生问住的情况,“学生问的问题,涉及多学科交叉的领域,我课后就继续做功课,然后和学生一起讨论分享,师生之间互学互长,相互成就。”

要让学生对所学的知识,知其所以然,病理学教研室不断探索以问题为导向的教学方式。在一个个问题的吸引下,学生们就像在是密室逃脱里寻找通关秘籍的探险者一样,不断体会着学习和收获的成就感。

利用雨课堂、翻转课堂的教学模式,在病理学的课堂上,学生成为了最活跃的主体。结合临床案例,老师组织让学生们分组合作,各有分工参与课堂的设计、讨论和教学,教师通过每位学生承担的不同任务进行计分,形成了一套科学的学生学习效果的评价体系。

学生在日常课堂的表现、随堂小测中的成绩、课堂的参与度等过程性评价占到学习成绩的40%,期末考试成绩占60%,让课程评价更加科学,更能全面的反映学生的学习效果。

告别死记硬背,学会独立思考,敢于提出质疑……病理学教研室教师马红认为,只有不断引导和启发学生的思维和创造力的教育,才是优质的教育,“现在校党委给师生们创造了这么好的硬件设施和智慧教学设备,我们更应该深入研究,不断创新,给学生上一堂高质量的金课。把教学设计与高阶智慧课堂充分结合,真正体现以学生为中心,充分挖掘学生的潜能,是新医教师们亟待去做的事情。”

病理学成功入围国家一流课程公示名单,让病理学教研室的老师们倍感责任重大,也更加信心满满。马红说,“从教学资源的建设,具体方法的实施,金师团队的打造,都要一点一点加强,教学资源的建设。后疫情时代,我们要加强线上资源的扩充和建设,做出来高质量的适合我们学校学情的微课,让优质的教学资源发挥最大的效果。”

第一临床医学院

第一临床医学院

在实践中打造一流的本科教学课程

新疆医科大学妇产科学教研室是由妇科中心、母胎医学中心、生殖助孕中心师资组成的集教学、科研及临床于一体的团队。

经过多年的建设与发展,新疆医科大学第一临床医学院妇产科学教研室建立了一支优秀的教学团队,其中获批国务院特殊津贴专家2人,全国模范教师1人,自治区教学名师1人,自治区有突出贡献专家2人,是全疆妇产科卫生事业骨干人才的重要培养基地。

教研室负责人马彩玲教授,现任新疆医科大学第一临床医学院妇产科学教研室主任、妇科中心主任、妇科学术带头人,她以高超的临床技术和深厚的教学科研能力,为新疆妇产科学的发展做出了卓越贡献。她三十多年如一日,辛勤耕耘在医学教育一线,2019年获得“全国模范教师”和“自治区优秀党员”称号,多次被评为新疆医科大学“优秀研究生导师”,2020年获得“自治区突出贡献专家”称号。

妇产科学教研室一直致力于围绕本科课程开展教学,以及对专业理论与实践教育教学方法的改革。在医学教育工作中,以马彩玲教授带领的妇产科学团队一直非常重视实践教学工作,率先在教研室开展任课老师全脱产或半脱产试点,坚持每年抽调专职教师脱产进行教学工作,保证教学工作充足的时间和力量,坚持具体落实集体备课制度及听课制度,新教师必须试讲合格后方可进行授课。临床实习教学中,不断地以教学查房、小讲课、病例讨论、实践技能培训等形式推动实习生教育。

在教学改革中,妇产科学教研室团队致力于本科生理论及实践教育教学方法的改革,教研室高级职称授课比例占到80.4%,成为一支训练有素的队伍;借助自治区级和校级教育教学改革项目,将翻转课堂、模拟医学教育等先进的理念及方法应用于各级教学中;在人才梯队建设中,重视学科建设及人才培养,多次派青年教师前往国内外知名学府学习本科生教育教学方法、留学生教学、PBL教学等;她还鼓励优秀教师积极参加教学竞赛活动。2017年获教育部“来华留学生英语授课品牌课程”,极大地提升了教师双语授课水平;2020年妇产科学获得自治区一流本科课程。

妇产科学教学团队通过持续推进教学改革,取得了诸多喜人成绩,包括国家级双语教学示范课程、教育部来华留学英语授课品牌课程、自治区优秀教学团队、自治区精品课程、自治区一流本科课程、自治区教改成果三等奖、自治区微课比赛二等奖,在全国多媒体课件大赛上曾获得二等奖、三等奖及优秀奖的好成绩。

一枝独秀不是春,百花齐放春满园。我校三门课程荣获教育部首批国家级一流本科课程,为一流教师的培养、一流专业的打造、一流人才的产出奠定了良好的基础,也为新疆医科大学实现高质量内涵式发展增添了一份力。

来 源:宣传部、第一附属医院宣传科

视 频:董兵

责 编:余淼