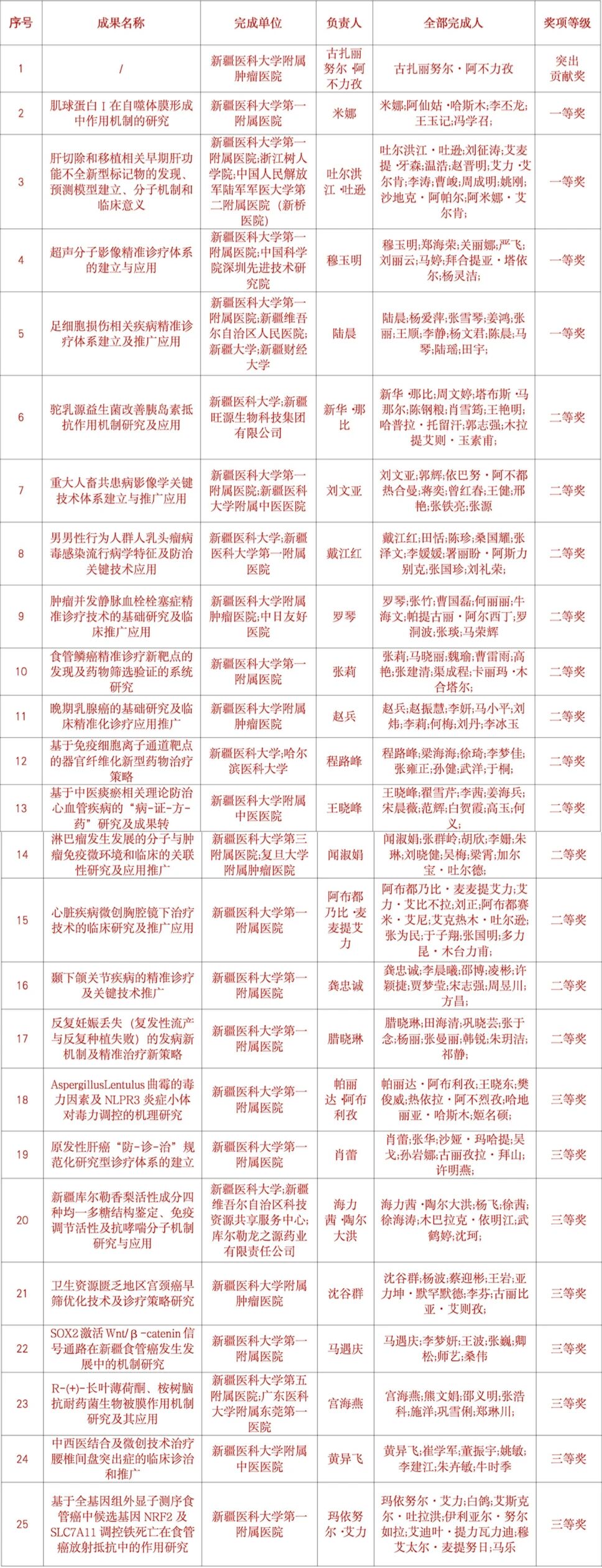

自治区科学技术奖新疆医科大学荣获25项创历史新高

金秋捷报频传,科研再谱新篇!在2024年度新疆维吾尔自治区科学技术奖评选中,我校凭借深厚的科研积淀与卓越的创新实力,一举获得25项科学技术奖,创历史新高!

其中包括:

突出贡献奖1项

一等奖4项

(自然科学奖1项

科技进步奖3项)

二等奖12项

三等奖8项

我校今年的成绩与2023年取得18项科学技术奖相比,大幅增长了38.89%,创历史最好成绩,彰显出我校在科技创新领域迈向了新高度!

我校获奖项目覆盖了多个前沿领域,涵盖重大疾病精准诊疗、感染与免疫疾病机制及防治、器官纤维化与代谢性疾病治疗新策略、微创与精准外科技术、妇产科与生殖医学,以及新疆特色资源与疾病分子机制研究等主要方向。这些成果是我校在医学、生命科学和生物医药等领域持续深耕的智慧结晶,也为疾病精准防治和“健康中国”建设提供了坚实的科技支撑。

获奖名单

突出贡献奖

完成人

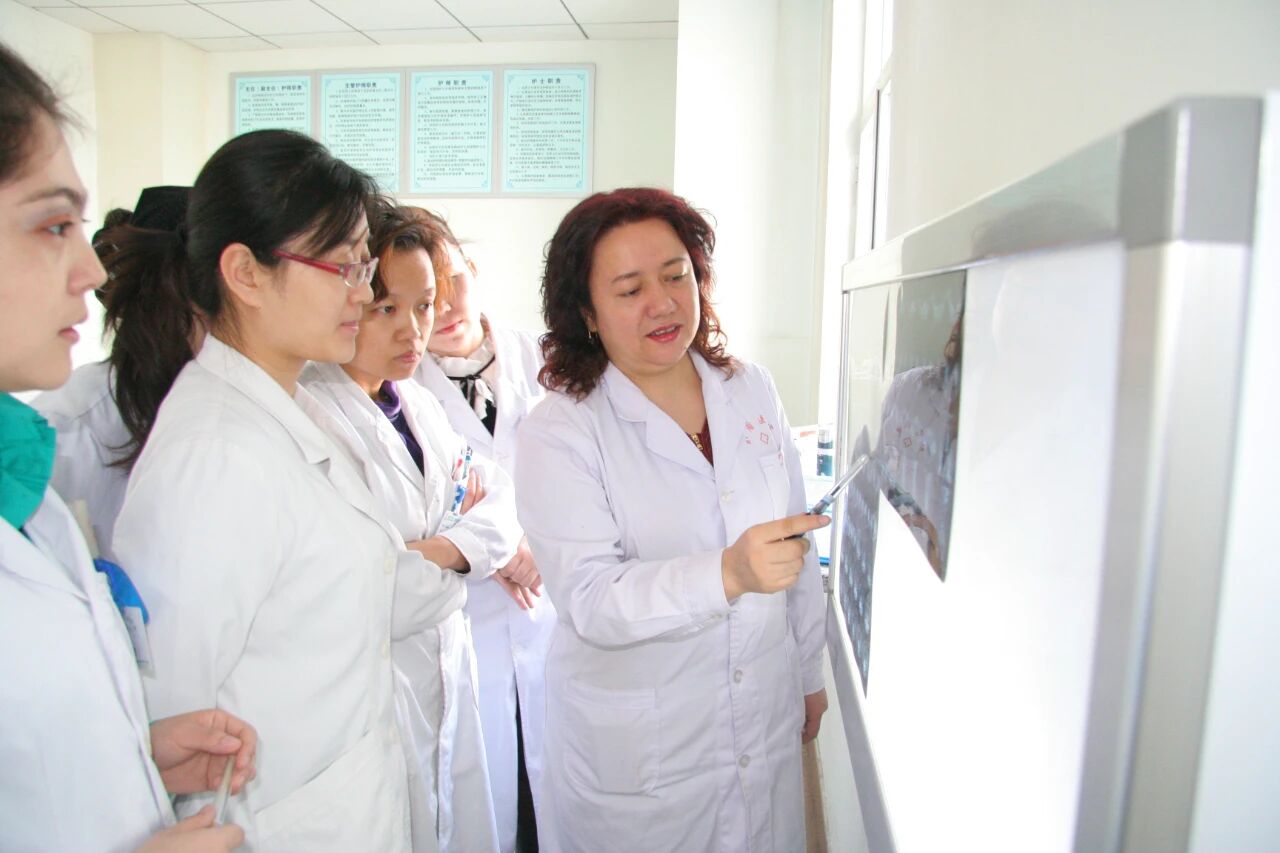

古扎丽努尔·阿不力孜 教授

项目简介

20多年来,古扎丽努尔·阿不力孜教授带领团队聚焦宫颈癌的综合防治开展了众多研究。扎根南疆基层超1000天,建立2个宫颈癌早诊早治示范基地,培育骨干力量。在新疆首次引入高效便携的HPV检测技术,促进新技术在全疆40个县市医疗机构推广应用,实现了早期筛查灵敏度达98%,使宫颈高级别病变及宫颈癌的检出率从0.62%提升至1.87%,早诊率达98.21%,将新疆宫颈癌五年生存率提升28%。这一举措惠及全疆50余万妇女,大大减轻了政府的医疗负担,并建立了一套适合新疆地区的“筛-诊-治-防”一体化防治体系,为新疆区域的宫颈癌防治工作做出了突出贡献,也为全国的宫颈癌防治提供了宝贵的新疆数据和新疆方案。

一等奖

完成人

米娜 教授

成果名称

肌球蛋白Ⅰ在自噬体膜形成中作用机制的研究

团队成员

阿仙姑·哈斯木,李丕龙,王玉记,冯学召

项目简介

项目首次揭示细胞骨架动力学通过调控自噬受体蛋白p62和多泛素化蛋白底物的液-液相分离(LLPS),促进“p62体”的形成与融合。团队通过研究证明p62体可作为自噬体的形成位点,驱动其选择性自噬降解,同时提出了两个关键性新概念:细胞骨架能在局部空间促进LLPS和凝聚体达到足够尺寸对选择性自噬至关重要。该研究成果不仅揭示了细胞骨架调控蛋白相分离影响自噬的核心机制,也为理解蛋白质相变调控的普遍规律提供了新视角,对基于自噬的肿瘤及神经退行性疾病防治研究具有重要的理论价值。

一等奖

完成人

吐尔洪江·吐逊 教授

成果名称

肝切除和移植相关早期肝功能不全新型标记物的发现、预测模型建立、分子机制和临床意义

团队成员

刘征涛,艾麦提·牙森,温浩,赵晋明,艾力·艾尔肯,李涛,曹峻,周成明,姚刚,沙地克·阿帕尔,阿米娜·艾尔肯

项目简介

项目围绕肝切除与移植术后肝功能不全的防治取得了多项创新成果:通过分析再生因子动态表达,筛选术后肝功能不全的早期循环标志物并构建临床预测模型;利用多组学(转录组、代谢组)结合临床数据,明确大泡型脂肪变性供肝的安全阈值,建立术后功能不全预测模型并探索其分子机制与干预靶点;建立多种肝损伤模型(肝切/移植/ALPPS/药肝),聚焦缺血再灌注损伤与再生修复,研究基质细胞支持特性、基因编辑及关键通路调控,寻找肝功能不全的干预靶点;实施基于标志物、影像及临床分型的精准决策模式,推动创新手术开展。本项目的研究成果显著提升了术后肝功能不全的预测、诊治水平及供肝利用效率,具有重要的临床应用价值。

一等奖

完成人

穆玉明 教授

成果名称

超声分子影像精准诊疗体系的建立与应用

团队成员

郑海荣,关丽娜,严飞,刘丽云,马婷,拜合提亚·塔依尔,杨灵洁

项目简介

团队历时9年攻关,在超声分子影像领域取得了多项国际首创成果:首次利用该技术实现移植卵巢活性与功能评价;创新性开发多靶向探针,显著提升动脉粥样硬化早期诊断精度及心梗、血栓的治疗效果;通过五项“国际首次”突破,极大提高药物递送靶向性与可控性,为肿瘤可视化精准诊疗提供了新策略。本项目通过研发新型分子探针和优化超声辐照技术,成功突破了精准诊断、治疗及诊疗一体化的关键瓶颈,研究成果均达国际先进水平。其发展和应用有力推动了医学影像学、分子生物学、材料科学的交叉融合,加速了疾病诊疗向分子水平迈进,对提升医疗技术和公共健康水平意义重大。

一等奖

完成人

陆晨 教授

成果名称

足细胞损伤相关疾病精准诊疗体系建立及推广应用

团队成员

杨爱萍,张雪琴,姜鸿,张丽,王顺,李静,杨文君,陈晨,马琴,陆瑶,田宇

项目简介

团队历时36年,取得的主要成果有:首次系统绘制新疆地区此类疾病的临床病理图谱,揭示国内特点;阐明7个足细胞蛋白缺失通过介导受体功能异常导致蛋白尿的关键机制(国际领先),发现膜性肾病3个易感基因及78个尿液差异蛋白;全球首创基于拉曼光谱及SERS芯片的无创诊断技术体系,性能优于现有方法;历时11年拓展出丙戊酸等新型中西医治疗方案;构建了集基础机制、无创诊断和创新治疗于一体的系统性成果。本项目成果显著提升了足细胞损伤疾病的诊疗能力,已达国内领先水平。

二等奖

完成人

新华·那比 教授

成果名称

驼乳源益生菌改善胰岛素抵抗作用机制研究及应用

团队成员

周文婷,塔布斯·马那尔,陈钢粮,肖雪筠,王艳明,哈普拉·托留汗,郭志强,木拉提艾则·玉素甫

项目简介

本项目历时7年,在3项国家级、省部级项目的资助下,聚焦工业化影响带来的肠道菌群微环境失调,导致糖尿病及其他慢性疾病发病率升高的问题,首次揭示了乳源性益生菌改善胰岛素抵抗的分子机制,提出了糖尿病发病率低可能与食用富含益生菌的不同发酵乳品有关的创新理论,发现新疆传统发酵乳品蕴含大量益生菌及其生物活性肽、胞外多糖等活性物质。以高被引论文为代表的研究成果,助力新疆医科大学药理学毒理学学科进入全球ESI前1%。发表高水平科研论文20余篇,培养博士3名,硕士16名。获得国家级奖励2项,获批发明专利2项,成功转化1项成果专利,助力企业获批5个新产品,新增经济效益达上千万元,对新疆核心产业集群骆驼产业的发展起到了重要推动作用。

二等奖

完成人

刘文亚 教授

成果名称

重大人畜共患病影像学关键技术体系建立与推广应用

团队成员

郭辉,依巴努·阿不都热合曼,蒋奕,曾红春,王健,邢艳,张铁亮,张源

项目简介

本项目历经12年研究,在医学影像领域取得突破:通过优化包虫病、布氏杆菌病(BS)、结核病(TS)的影像检查技术(含多模态影像及影像组学AI应用),显著降低了检查成本与医疗资源占用。创新性地构建了适用于中晚期药物治疗患者的疗效评估体系,使患者可依据自身情况,选择适宜的影像方法,有效减轻了患者负担。相关技术已推广至疆内外27家医疗机构,惠及众多患者,社会效益显著。研究成果通过学术活动及培训广泛传播,为基层培养了一大批技术骨干,并为全球不发达地区的人畜共患病诊治提供了可借鉴的“中国模式”。

二等奖

完成人

戴江红 教授

成果名称

男男性行为人群人乳头瘤病毒感染流行病学特征及防治关键技术应用

团队成员

田恬,陈珍,桑国耀,张泽文,李媛媛,署丽盼·阿斯力别克,张国珍,刘礼荣

项目简介

团队面向国家传染性疾病的重大防护及管控需求,重点关注长期被忽视的高危人群,聚焦男男性行为人群(MSM),自2016年起建立并持续开展国内首个MSM 前瞻性队列,取得了重要进展。经过9年的纵向随访及管理,揭示了我国新疆地区MSM人乳头瘤病毒(HPV)感染的流行病学特征和现状,探索有效的疾病预防管理措施,建立了预防技术标准和工具,积极推动防治关键技术的应用,填补了我国在男性HPV感染防治管理领域的技术空白。

二等奖

完成人

罗琴 教授

成果名称

肿瘤并发静脉血栓栓塞症精准诊疗技术的基础研究及临床推广应用

团队成员

张竹,曹国磊,何丽丽,牛海文,帕提古丽·阿尔西丁,罗洞波,张琰,马荣辉

项目简介

本项目由国家自然科学基金资助,历时4年研究,取得了多项突破性成果。首次建立我国VTE流行病学数据库,填补国内疾病负担研究空白;通过生物信息学分析揭示新疆地区肿瘤并发VTE的分子网络机制,绘制中国人群肺栓塞特征性基因谱;创新开发肺癌并发VTE风险预测Nomogram模型,为个体化血栓预防提供决策依据;完成肺栓塞人群全基因组关联研究(GWAS),建立基于基因的风险评估模型(PRS),并验证IMPROVE出血评估模型临床价值。研究成果获SCI论文15篇、授权专利4项,培养博士后1名、硕博研究生27名,推动疆内10余家医院VTE诊疗水平提升,为制定符合国情的分级诊疗策略提供科学依据。

二等奖

完成人

张莉 教授

成果名称

食管鳞癌精准诊疗新靶点的发现及药物筛选验证的系统研究

团队成员

马晓丽,魏瑜,曹雷雨,高艳,张建清,渠成程,卡丽玛·木合塔尔

项目简介

本项目在国家自然科学基金专项基金的资助下开展研究工作,团队历时4年时间,运用蛋白质组学等技术筛选出显著扩增基因ILK、SERPINA5、PAQR3、ADIPOQ等预测食管鳞癌放化疗疗效及生存预后的分子标记物,发现了食管鳞癌精准诊疗的新靶点。揭示ILK在食管鳞癌恶性表型及放化疗疗效调控的新机制,筛选出ILK新型抑制剂尼罗替尼,并证实其抑制食管鳞癌恶性生物学的行为及机制,所取得的研究结果产生了显著的社会和经济效益。

二等奖

完成人

赵兵 教授

成果名称

晚期乳腺癌的基础研究及临床精准化诊疗应用推广

团队成员

赵振慧,李妍,马小平,刘炜,李莉,何梅,刘丹,李冰玉

项目简介

团队在多项自治区科研基金资助下,历时4年系统开展晚期乳腺癌基础研究与临床精准诊疗技术攻关。首次揭示RPL5通过调控E2F1影响内质网应激与自噬发挥抑癌作用,并发现CAF外泌体lncRNA SNHG3作为miR3305p分子海绵调控PKM,为乳腺癌提供新型分子靶点。自主构建并临床验证CINV风险预测模型,实现个体化止吐治疗优化。本项目共发表论文29篇(SCI 11篇),获批专利5项,参编指南5部,在疆内外23家医院推广应用,有效提升了新疆区域乃至部分省市乳腺癌规范化诊疗水平,并推动多项国家及自治区科研项目立项。

二等奖

完成人

程路峰 教授

成果名称

基于免疫细胞离子通道靶点的器官纤维化新型药物治疗策略

团队成员

梁海海,徐琦,李梦佳,张雍正,孙健,武洋,于桐

项目简介

本项目面向器官纤维化防治重大临床需求,聚焦免疫调控新靶点发现与药物研发,从免疫学分子水平阐释免疫细胞因子和非编码RNA对器官纤维化的促进作用。团队通过研究,首次明确靶向抑制Kv1.3通道可调控Tregs活化以延缓纤维化,提示其作为纤维化生物标志物与治疗靶点潜力,并通过靶向干扰miRNA、lncRNA及其相关通路可有效抑制心、肺等器官纤维化,为开发以离子通道和非编码RNA为靶点的新型疗法奠定了坚实基础,对推动器官纤维化临床防治具有重要的科学指导意义与转化价值。

二等奖

完成人

王晓峰 教授

成果名称

基于中医痰瘀相关理论防治心血管疾病的“病-证-方-药”研究及成果转

团队成员

翟雪芹,李茜,姜海兵,宋晨薇,范辉,白贺霞,高玉,何义

项目简介

团队传承和创新了国医大师沈宝藩教授“痰瘀同治”的学术思想,首次论证痰瘀互结证候特征与新疆地域性因素存在关联性,以慢性心衰、冠脉慢血流、冠脉微血管疾病、缓慢性心律失常等心血管疑难重症作为研究载体,提出了“通瘀化痰、痰瘀同治、扶正祛邪”的治则治法。本项目历时20余年,开展中医“病-证-方-药”一体化辨证施治体系研究,创制医院制剂2种,研发的中药新药“芪红胶囊”取得国家食药监局临床研究批件并成功实施技术转让。完成了芪红胶囊治疗慢性心力衰竭Ⅱ期的临床研究,为中医“痰瘀同治法”防治心血管疑难重症提供了理论依据及有效治法和方药。

二等奖

完成人

闻淑娟 教授

成果名称

淋巴瘤发生发展的分子与肿瘤免疫微环境和临床的关联性研究及应用推广

团队成员

张群岭,胡欣,李姗,朱琳,刘晓健,吴梅,梁霄,加尔宝·吐尔德

项目简介

本项目通过探索弥漫大B细胞淋巴瘤、NK/T细胞淋巴瘤相关分子标志物及霍奇金淋巴瘤免疫微环境的相关研究,发现新的治疗靶点和预后标志物,为临床精准治疗提供了有力指导。发表学术论文20篇,其中SCI 16篇,累积影响因子61.8,被引用102次。授权实用新型专利2项。研究成果在全区14家公立医疗机构推广应用,累积培训1200余人次,促进全疆淋巴瘤的规范化诊疗,提升淋巴瘤治疗的有效率,延长患者的无疾病进展生存期,惠及患者9000余人,累积为患者节省住院总费用1300余万元,减轻了患者的经济负担,取得了良好的社会效益。

二等奖

完成人

阿布都乃比·麦麦提艾力 教授

成果名称

心脏疾病微创胸腔镜下治疗技术的临床研究及推广应用

团队成员

艾力·艾比不拉,刘正,阿布都赛米·艾尼,艾克热木·吐尔逊,张为民,于子翔,张国明,多力昆·木台力甫

项目简介

团队自2014年率先在新疆引入“完全胸腔镜下微创心脏手术技术”。历经近十年临床实践与研究,团队不仅验证了该技术在本地患者中的安全性和有效性,还结合区域特点制定了包含麻醉/体外循环标准化流程的操作规范及学习曲线、快速康复护理方案。本项目成功组建了融合心外与介入技术、服务成人与儿童心血管疾病的专业微创诊疗团队,实现了该技术从引进、掌握、推广到创新的全链条发展,成果显著。

二等奖

完成人

龚忠诚 教授

成果名称

颞下颌关节疾病的精准诊疗及关键技术推广

团队成员

李晨曦,邵博,凌彬,许颖捷,贾梦莹,宋志强,周昱川,方昌

项目简介

团队致力于开展“颞下颌关节疾病精准诊疗及关键技术推广”项目,并取得核心创新:首次阐明异常咬合力通过开放Piezo1通道上调关键炎性因子(NLRP3、MIF等)致病的新机制;研发ECM-PCL-HA支架联合细胞共培养技术,显著提升软骨缺损修复效果;应用锥形束CT/MRI纹理分析实现关节盘移位等疾病的精准诊断;改良颞肌筋膜瓣技术重建关节盘穿孔。本项目在异常咬合致病机制及组织工程软骨修复领域处于领先地位,获得学界认同,强调需针对不同类型疾病,优化精准联合治疗以恢复口颌功能。项目成果对提升诊疗水平、减轻患者负担具有显著社会效益。

二等奖

完成人

腊晓琳 教授

成果名称

反复妊娠丢失(复发性流产与反复种植失败)的发病新机制及精准治疗新策略

团队成员

田海清,巩晓芸,张于念,杨丽,张曼丽,韩锐,朱玥洁,祁静

项目简介

本项目聚焦不明原因复发性流产(RSA)和反复种植失败(RIF)的机制与诊疗研究,取得多项突破:首次阐明IL-21/IL-21R及PD-1/PD-L1轴通过调控母胎界面Tfh细胞功能参与RIF发病的新机制,发现IL-21R-Fc的治疗潜力;优化建立表型可靠的不完全型胚胎着床障碍小鼠模型;首次报告RIF与抗磷脂综合征的共病基因,为磷脂异常不孕提供新视角;绘制RSA/RIF患者子宫内膜关键免疫细胞(Tfh/Treg/Th17)异常图谱;开发评估RIF女性首次活产机会的预测模型。项目在揭示免疫新机制、建立研究工具及开发临床决策模型等方面取得了显著成果,转化前景良好。

三等奖

完成人

帕丽达·阿布利孜 教授

成果名称

AspergillusLentulus曲霉的毒力因素及NLPR3炎症小体对毒力调控的机理研究

团队成员

王晓东,樊俊威,热依拉·阿不烈孜,哈地丽亚·哈斯木,姬名硕

项目简介

团队利用新疆本地资源,针对国内分离的首株lentulus曲霉菌展开研究,取得关键性突破:首次在国内建立了该菌的蜡螟幼虫感染模型;首次揭示了其宿主免疫机制,证实NLRP3炎症小体激活(伴随ROS产生、K+外流和组织蛋白酶B释放)介导了宿主对lentulus曲霉的免疫应答,填补了该领域的国际空白;研究明确了该菌株的毒力特点及其诱发的炎症免疫机理,为lentulus曲霉的鉴定、感染机制研究和临床诊治提供了重要理论依据。本项目建立的曲霉菌感染模型及系统性研究成果,显著提升了新疆在致病真菌研究领域的技术水平和国际学术影响力。

三等奖

完成人

肖蕾 教授

成果名称

原发性肝癌“防-诊-治”规范化研究型诊疗体系的建立

团队成员

张华,沙娅·玛哈提,吴戈,孙岩娜,古丽孜拉·拜山,许明燕

项目简介

本项目基于国家自然科学基金项目,分析新疆地区原发性肝癌地域分布及疗效,揭示代谢型与感染型肝癌的流行病学差异与感染型肝癌的流行病学差异;通过临床样本与实验,阐明CLDN1、TMPRSS4、miR-26a等、miR-26a等分子在肝癌侵袭转移及治疗应答中的关键作用,为靶向治疗提供了新靶点;聚焦放射性肝损伤机制与早期干预,揭示LncRNA MEG3与TGF-β作为分子标记物在该过程中的调控机制,推动临床转化研究。研究围绕肝癌防治诊疗取得了系列成果(论文19篇,专利1项),为肝癌精准防治提供了新疆数据和新疆策略。

三等奖

完成人

海力茜·陶尔大洪 教授

成果名称

新疆库尔勒香梨活性成分四种均一多糖结构鉴定、免疫调节活性及抗哮喘分子机制研究与应用

团队成员

杨飞,徐茜,徐海涛,木巴拉克·依明江,武鹤婷,沈珂

项目简介

本项目以库尔勒香梨为原料,建立高活性香梨多糖标准化提取纯化工艺,联合 HPGPC、GC-MS、UV、FT-IR和NMR等色谱、光谱技术,构建结合结构分析的多糖定性定量质控体系,首次鉴定了库尔勒香梨四种均一多糖结构。通过实验,结合酶联免疫吸附法、流式细胞技术、RT-qPCR、Western blot、HE染色、免疫组化等技术手段,揭示酸性均一多糖激活免疫应答、抗哮喘的分子机制,为其作为免疫刺激佐剂的产品开发与成药性研究奠定了科学基础。

三等奖

完成人

沈谷群 教授

成果名称

卫生资源匮乏地区宫颈癌早筛优化技术及诊疗策略研究

团队成员

杨波,蔡迎彬,王岩,亚力坤·默罕默德,李芬,古丽比亚·艾则孜

项目简介

团队立足于新疆高发肿瘤—宫颈癌的早期筛查优化技术及诊疗策略,历时12年的研究,将流行病学与临床医学有机结合。宫颈癌是影响新疆妇女健康的重大公共卫生问题,在卫生资源匮乏地区进行经济、有效宫颈癌早筛优化技术和及时诊疗策略,有效降低了宫颈癌的发病率和死亡率,对新疆的经济发展、民生改善和社会稳定有重要的意义。本项目在自治区多个项目的支持下,从2009年至2021年历时12年时间,系统地开展了宫颈癌早筛技术及诊疗等方面研究,在农牧区建立宫颈癌筛查现场,通过队列研究对早筛技术进行优化;在规范诊疗前提下,对患者进行个体化诊治,并将研究经验在基层医疗机构推广。

三等奖

完成人

马遇庆 教授

成果名称

SOX2激活Wnt/β-catenin信号通路在新疆食管癌发生发展中的机制研究

团队成员

李梦妍,王波,张巍,卿松,师艺,桑伟

项目简介

食管癌(尤其鳞癌)在新疆属于高发疾病,晚期患者出现预后差、缺乏有效靶点等问题。本项目聚焦关键分子机制,发现转录因子SOX2在新疆食管鳞癌中通过激活Wnt/β-catenin信号通路,显著促进肿瘤增殖、侵袭及EMT(上皮-间质转化),驱动疾病进展。该结论经组织、细胞及动物模型多层面验证,为食管鳞癌提供了新的特异性治疗靶点,对优化新疆高发区食管癌治疗策略、改善患者预后均具有重要的理论意义。项目产出丰硕成果,发表论文17篇(SCI 10篇),培养硕博研究生11名,为后续研究奠定了基础。

三等奖

完成人

宫海燕 教授

成果名称

R-(+)-长叶薄荷酮、桉树脑抗耐药菌生物被膜作用机制研究及其应用

团队成员

熊文娟,邵义明,张浩科,施洋,巩雪俐,郑琳川

项目简介

团队历经15年的不懈努力与探索,从新疆种植的藿香和牛至挥发油中,成功筛选并研发出具有独立自主知识产权的两种新型抗菌活性单体化合物—R-(+)-长叶薄荷酮与桉树脑。该类化合物作用机制独特,可有效穿透耐药菌生物被膜屏障,拥有独特的作用靶点,展现出显著的抗生物被膜潜力。该项目的研究成果及时填补了抗生物被膜小分子化合物领域的空白,为全球耐药菌感染治疗提供了新的解决方案。

三等奖

完成人

黄异飞 教授

成果名称

中西医结合及微创技术治疗腰椎间盘突出症的临床诊治和推

团队成员

崔学军,董振宇,姚敏,李建江,朱卉敏,牛时季

项目简介

团队针对腰椎间盘突出症这一临床常见病,首次构建了“中西医结合微创诊疗体系”,成功开展并创新多种脊柱内镜微创术式,研发相关手术器械并获批专利,显著提升了手术效率和治疗效果。基于中医整体观,项目将微创技术与中医药及康复方案有机结合,形成了“病-证-方术”一体化的治疗模式,贯穿围手术期,加速患者康复。项目通过疆内外培训推广及构建智能监测平台,应用超过百例,效果良好,为患者提供了精准、微创、高效、规范的诊疗新方案。

三等奖

完成人

玛依努尔·艾力 教授

成果名称

基于全基因组外显子测序食管癌中候选基因NRF2及SLC7A11调控铁死亡在食管癌放射抵抗中的作用研究

团队成员

白鸽,艾斯克尔·吐拉洪,伊利亚尔·努尔如拉,艾迪叶·提力瓦力迪,穆艾太尔·麦提努日,马乐

项目简介

本项目在国家自然科学基金的支持下,运用全基因组外显子测序,筛选出可预测食管鳞癌放化疗疗效及预后的高频突变基因(NRF2、DPP3、FBXW7等)。通过进一步研究,团队揭示了NRF2通过靶向上调GCLM表达抑制铁死亡,从而介导放疗抵抗的新机制。该成果为食管鳞癌提供了新的分子标记物和治疗靶点,对提升精准诊疗水平具有重要意义。项目执行期间,发表论文4篇(SCI 2篇),培养博士1名、硕士4名,各项指标均达到并超出预期目标。

近年来,我校持续加强有组织的科研,通过搭建高水平学术交流平台、激发创新活力等一系列举措,不断夯实科研基础,培育创新生态,稳步开创科技工作新局面,充分体现了我校服务“健康中国”战略、助力自治区经济社会高质量发展的责任与担当。

展望未来,学校将锚定“建设西部一流、辐射中亚的高水平研究型医科大学”的目标,围绕中药民族药、中亚重大疾病、特殊环境与健康、国际医疗合作创新等重点研究方向,制定科研攻关清单,从人才队伍建设、创新平台搭建、重点项目攻关等方面一体化布局,整合优质资源、凝聚科研合力,深化多学科交叉与协同创新,力争产出更多高水平原创性成果,着力打造丝绸之路经济带医疗健康科技创新高地,为新疆医药卫生事业高质量发展贡献“新医智慧”,发挥“新医力量”!