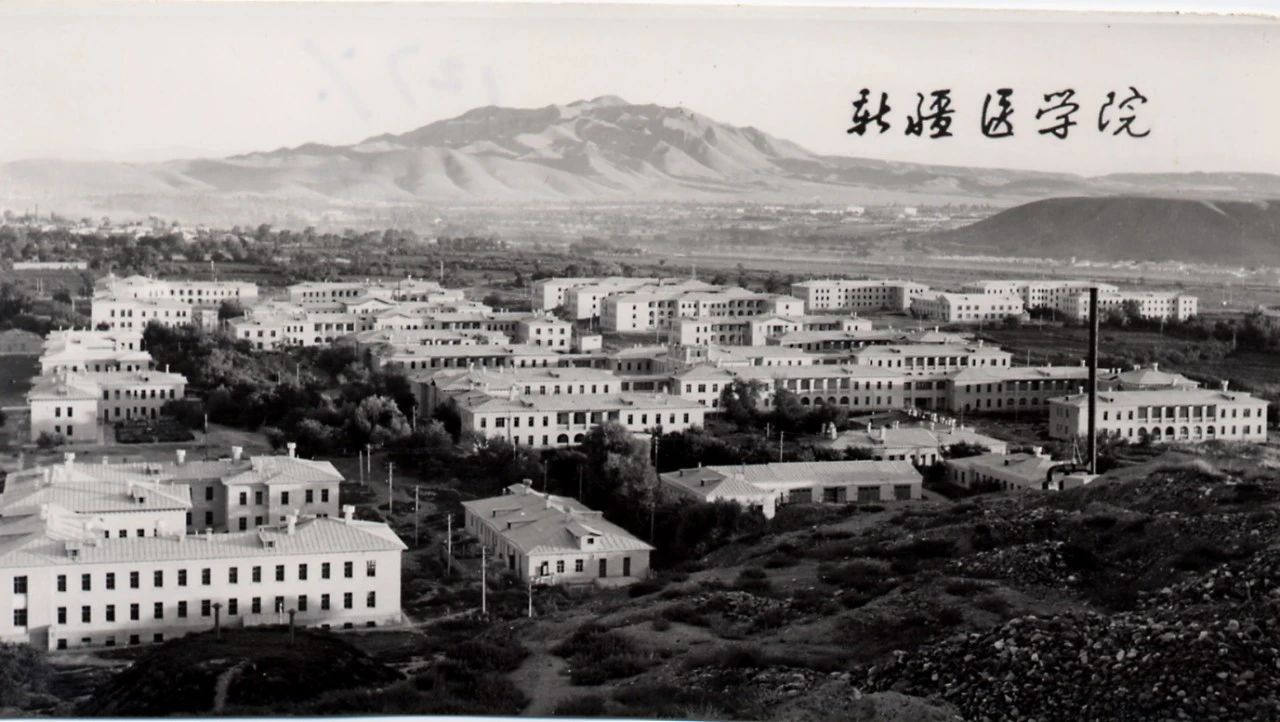

【新医·档案】翻开新医的历史,那些珍藏多年的珍贵图片与实物诉说着创业的艰辛,斑驳的器械见证着执着的探索,泛黄的文稿凝结着智慧的结晶……让我们走进时光之门,循着这些珍贵的遗珍,溯流而上,听尘封的档案开口说话,看褪色的影像重焕光彩,激活凝固的岁月,感悟一代代新医建设者的赤子之心……

这里,流淌着新医精神的源头活水,镌刻着新医人永恒的红色基因密码。让我们以史为镜,汲取磅礴力量;携手并肩,共同书写未来新疆医科大学更加璀璨辉煌的新篇章!

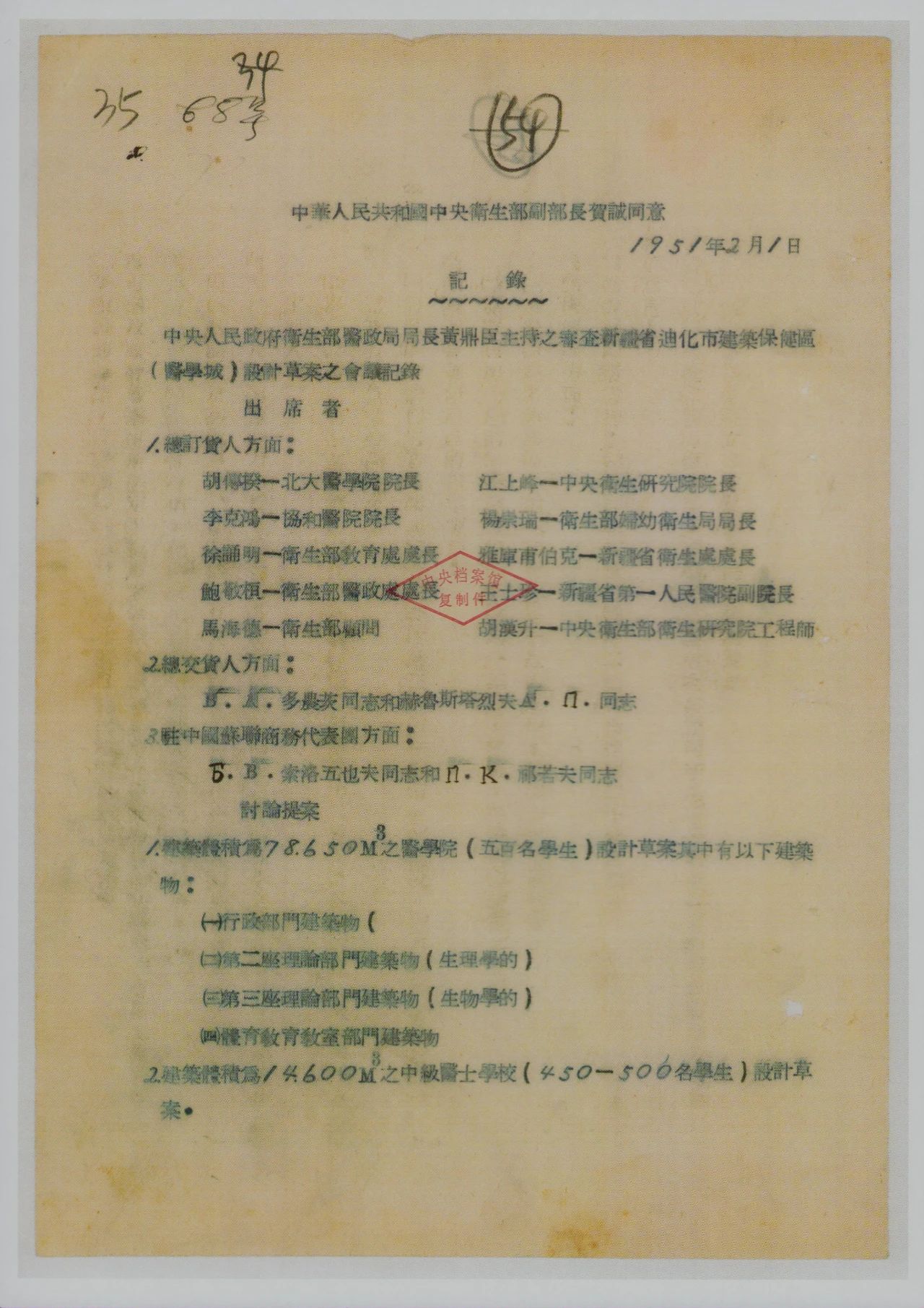

这是一份来自中央档案馆的珍贵史料1951年2月1日中央卫生部召开审查“新疆医学城”设计草案的会议审查并同意了新疆省迪化市建筑保健区(医学城)设计草案参会人员均为当时中国顶尖的医学教育专家、工程设计专家以及苏联专家

时任卫生部医政局局长的黄鼎臣主持审查新疆省迪化市建筑保健区(医学城)设计草案之会议记录(收藏于中央档案馆)

这份泛黄的会议记录,见证了决定新疆未来医学教育和健康卫生事业发展的历史性时刻。新中国成立之初,党中央以深远的战略眼光,擘画了在新疆创建一所高水平医学学府的宏伟蓝图。这不仅仅是一纸规划,更为新疆播种了现代医学教育火种,为建设服务新疆各族人民健康福祉的医学高地奠定了坚实基础。

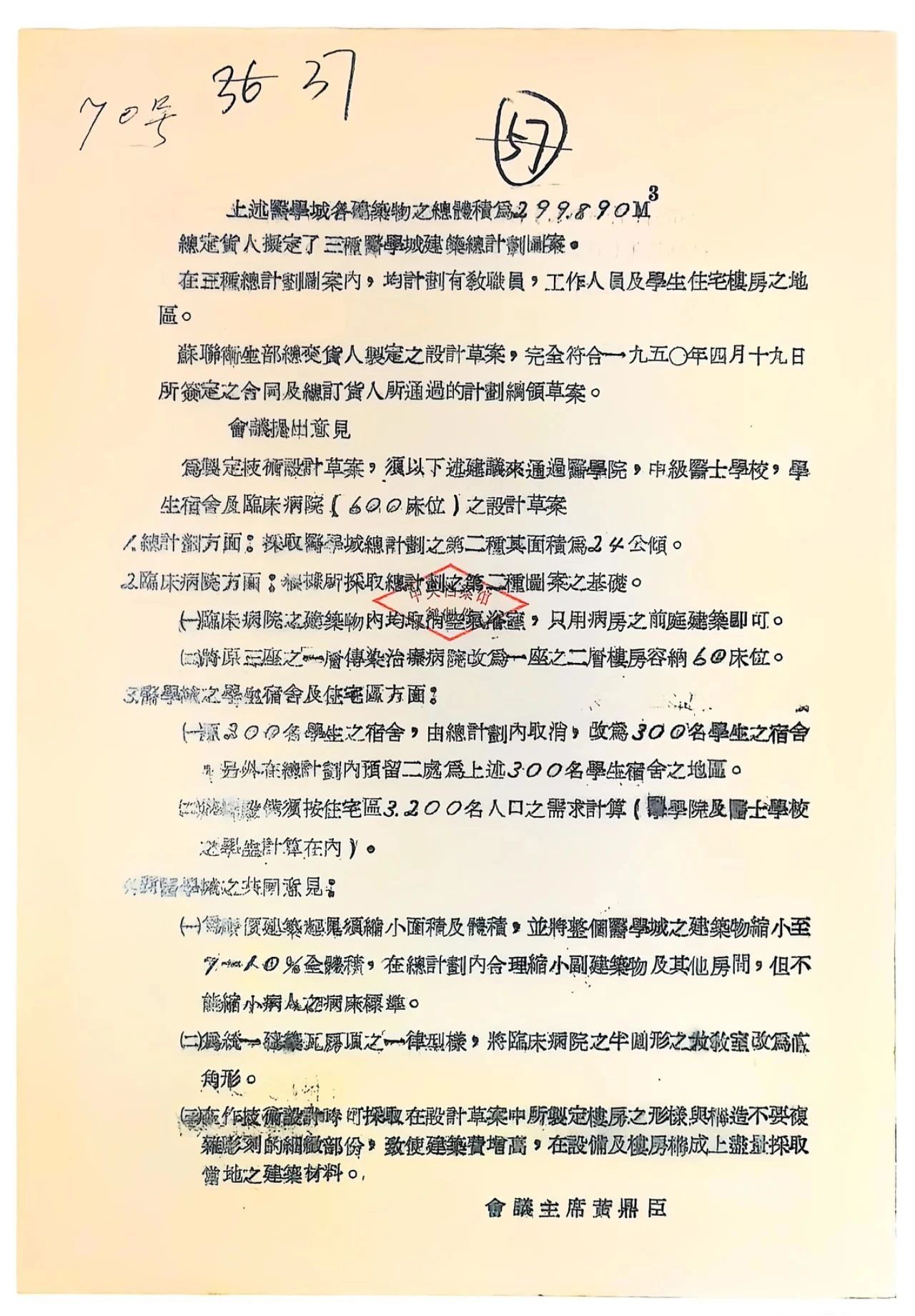

1951年1月,中央卫生部牵头,会同政务院财经委员会、文教委员会、民族事务委员会,以及相关医院院长、大学校长、教授、中苏双方专家,组成了设计审查委员会,展开了为期一个多月的细致研讨,对“新疆医学城”的设计草案进行细致打磨和修订完善。

1951年2月1日,中央人民政府卫生部医政局局长黄鼎巨主持会议,审查通过了“新疆医学城”设计草案。

参会的国内专家有当年的北京大学医学院院长、中国皮肤病学奠基人胡传揆,卫生部妇幼卫生局局长、中国妇幼卫生事业创始人杨崇瑞,卫生部教育处处长、中国病理学奠基人徐诵明,被卫生部授予“新中国卫生事业的先驱”荣誉称号的卫生部顾问马海德。还有北京协和医院院长李克鸿、医政处处长鲍敬桓、新疆省卫生处处长雅库甫伯克、新疆省第一人民医院副院长王士珍、卫生部卫生研究院工程师胡汉升等多位医疗系统专家和苏联方面的专家。

在共和国成立之初的艰苦奋斗时期,党中央以非凡的魄力,调集了国内相关领域的顶尖专家,对新疆第一所医学高等学府进行了全面系统、科学专业的规划,饱含着党中央对边疆儿女生命健康的关心呵护和郑重承诺。这支星光熠熠的专家团队精心勾勒出了西部医学殿堂的雏形。

在新疆医疗资源极其匮乏的年代,这份规划却设计出相当的规模:规划病床600张——这几乎追平了当时全疆696张病床的总量;门诊部日接诊能力设定为800人次,其前瞻性也远超当时人们的想象。

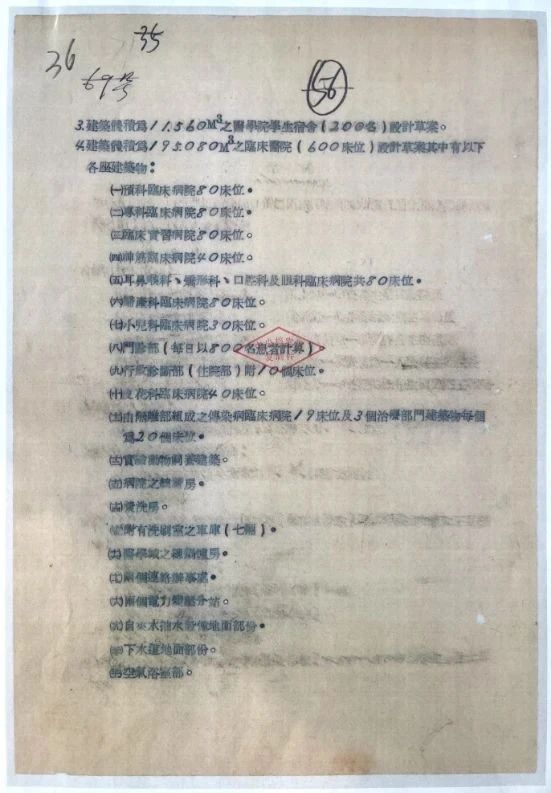

当时规划新疆医学院总建筑体积299,890m³,其中,医学院建筑体积为78,650m³(含行政部门建筑物、生理学的建筑物,生物学的建筑物),可容纳500名学生;中级医士学校建筑体积为14,600m³,可容纳450-500名学生;医学院学生宿舍建筑体积为11,560m³,600名学生;临床医院建筑体积为195,080m³,可容纳600张床位,含预科临床病院,专科临床病院,临床实习病院,神经临床病院,耳鼻喉科、矫形科、口腔科和眼科临床病院,妇产科临床病院,小儿科临床病院,住院部,门诊部等。

设计草案中,从学科专用的床位配备,到维系运转的血脉——动物饲养场、浆洗房、锅炉房、电力分站、抽水设备、下水管网、浴室等基础设施的配置,无一不经过中苏专家严谨的论证、反复的研讨和精心的布局。

自此

新疆医学院的规划蓝图徐徐展开!